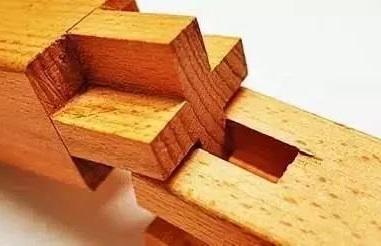

榫卯,是藏在木头里的灵魂。一榫一卯,一转一折,都暗藏玄机。

如果要评选世界上最高且最古老的建筑,应县木塔一定能挤进排行榜前列。

它作为木结构佛塔建于辽代清宁二年(公元1056年),至今已历960多年。历经了狂风暴雨、强烈地震、炮弹轰击,仍然屹立。整个建筑主体2600多吨,纯木结构、无钉无铆,不打胶,完全通过榫与卯之间巧妙的构架与咬合,使3000立方米木料浑然一体,生死不弃。

那么问题来了,什么是榫卯?

从功能角度来讲,榫卯是木质器物之间起连接作用的一种结构,多应用于建筑、家具、生产工具等方面。凸出部分叫榫(或榫头),凹进部分叫卯(或榫眼、榫槽)。榫与卯之间通过木材的多与少、高与低、长与短之间的巧妙组合,有效地限制木件向各个方向的扭动起连接和固定作用。古人云:“榫卯万年牢”。正是通过榫卯这种巧妙的连接方式,使得应县木塔历经千年的风雨飘摇而屹立不倒。

榫卯结构在中国的历史源远流长,目前已知它最早起源于距今约7000年前中国的河姆渡时代,历史比汉字还要悠久。用榫卯结构建造的建筑不仅外形精致唯美,而且遵循力学原理,实用性极强,不易锈蚀又方便拆卸。榫卯结构的发明和发展,无处不体现了中国古人的智慧。

然而,与许多人的刻板印象相反,榫卯并不是中国木建筑独有的结构。有大量证据表明日本木建筑的榫卯结构其实并没有受到中国榫卯结构影响,欧洲等地的木建筑也有成熟的榫卯结构。

因此,纵观历史的发展可以得出结论,榫卯结构是一种解决建筑物构件固定的成熟解决方案,有不同的民族在自己的文明中不约而同地用到了榫卯结构,这其中,中国古人的案例是较为突出的典型。

早在7000多年前的新石器时代,河姆渡人就已经开始使用榫卯构筑干栏式木构建筑。在中河姆渡遗址出土的许多建筑木构件上凿卯带榫,早在当时就发明使用了燕尾榫、带销钉孔的榫和企口板。这是迄今为止发现最早的榫卯结构,标志着当时木作技术的突出成就。

随后,榫卯结构逐渐发展出了三种类型:

一类主要是作面与面的接合,也可以是两条边的拼合,还可以是面与边的交接构合。如“槽口榫”“企口榫”“燕尾榫”“穿带榫”“扎榫”等。

第二类是作为“点”的结构方法,主要用作横竖材丁字结合,成角结合,交叉结合以及直材和弧形材的伸延接合。如“格肩榫”“双榫”“双夹榫”“勾挂榫”“锲钉榫”“半榫”“通榫”等等。

第三类是将三个构件组合在一起并相互连结的构造方法,这种方法除运用以上的一些榫卯联合结构外,都是一些更为复杂和特殊的做法。如常见的有“托角榫”“长短榫”“抱肩榫”“粽角榫”等。三种结构的优势各不相同,但总的来说,正是这些不同的结构见证了中国古人的智慧。

春秋战国时期,榫卯开始在家具制作中使用,当时已出现银锭榫、凹凸榫、格角榫、燕尾榫等形式。秦汉时代,随着“秦砖汉瓦”的大规模应用,产生了以阿房宫、西汉长安城为代表的一系列大规模建筑。以砖瓦为主要材质的屋顶形式,取代了之前的茅草屋顶,屋顶结构的改变增加了对梁柱系统的承重要求,其连接方式——榫卯同样也面临着新的挑战。由此在梁柱结构与屋顶系统的连接处,便有榫卯构建连接形成的斗拱等构架形式。

从魏晋到唐宋时期是佛教在我国的大发展时期,佛教建筑中“塔”“窟”等形式的传入,丰富了我国建筑样式的同时,也加大木质楼阁在建筑中的比例。木质‘塔’式结构的广泛应用,加大了对我国古代建筑行业的要求,使得我国对榫卯链接方式的探索,也到达了一种更高层次的水平。

这一时期,榫卯不仅被用来建造更大的宫殿结构,应用也更加纯熟和讲究。卯鞘结合已经非常牢实,形式有上下贯通的,有穿插搭接的。框架式的家具结构成熟,相应的出现了格角镶板、夹头榫、插肩榫等榫卯结构新形式。

宋元时期,榫卯结构的集大成者是应县木塔。这座至今矗立在山西的建筑没有用一颗钉子,全靠榫卯结构支撑起来的,在建筑工程领域是个奇迹般的存在。

榫卯结构历经数千年发展,到了明清时期工艺已经炉火纯青,紫禁城就是用榫卯结构营造大规模建筑的典范。此外,明清家具的制作几乎用到了所有的榫卯种类,展现了榫卯结构进化的最终样式。

此外,作为一种巅峰技艺,榫卯结构独特的设计,有着其他建筑结构无可比拟的牢固。

首先,是物理性质上的避弱就强。木质材料由纵向纤维构成,只在纵向上具备强度和韧性,横向容易折断。榫卯通过变换其受力方式,使受力点作用于纵向,避弱就强。

其次,是结构上的刚柔并济。木质材料受温度、湿度的影响比较大,榫卯同质同构的链接方式下,使得连接的两端共同收缩或舒张,整体结构更加牢固;而铁钉等金属构件与木质材料在同样的热力感应下,应膨胀系数的不同从而在连接处引起松动,影响整体的使用寿命。而榫卯刚的一面,体现在凹凸面相互咬合后,不用钉、绳,自然形成一个整体,提高整体的负荷能力;而柔的一面,则能够承受一定的变形,消耗一些能量、减少结构响应。这就是地震中榫卯结构建筑只出现轻微晃动,不会造成实质性破坏的原因。

最后,是构造上的巧夺天工。古代能工巧匠以其天马行空的想象力和精湛的工艺手法,将木质材料的应用推到了一个登峰造极的水平。不仅构造精奇,更是数量众多,在牢固的基础上,不同的榫卯满足于不同的应用方式,其榫卯结构样式更是多达上百种。在我国几千年的沉淀与发展中,适用、美观、坚固三者兼备,代表着木质材料在形式构造方面的最高典范。

榫卯的具体表现除了在家具、建筑两大领域外,也表现于我国古人生活的方方面面,玩具、生产工具等,处处无一不是它的身影。基本可以说:在我国古代只要有木质材料在的地方便会有榫卯的身影。

正如《营造法式》所言,榫卯“有定法而无定式”。由今视昔往往是一叶障目,不见泰山。在如今建筑、家具等领域,多种新材料不断推陈出新的情况下,依赖于木质材料的传统榫卯形式如何“有定法而无定式”,重新焕发出它的生机与活力,这仍然有待于你我的思考。